Wir leben in einer Zeit, die für die meisten Menschen in Deutschland von einer bemerkenswerten Stabilität geprägt ist. Seit Jahrzehnten kennen wir im Großen und Ganzen nur Frieden und einen stetig wachsenden Wohlstand. Krisen gab es, ja, aber keine, die das Fundament unserer Gesellschaft und unserer persönlichen Existenz erschüttert hätte. Ganze Generationen sind in dieser Gewissheit aufgewachsen, dass es „immer weiter aufwärts geht“. Doch ist dieser Zustand eine Garantie für die Zukunft?

Ein Blick in die deutsche Geschichte vor rund 100 Jahren offenbart eine beunruhigende Wahrheit: Wohlstand kann schneller erodieren, als man es sich vorzustellen vermag.

Stellen wir uns einen Menschen vor, der um 1910 im Deutschen Kaiserreich lebt. Die Generation der Eltern hat den Sieg über Frankreich 1870/71 miterlebt. Die darauffolgenden Reparationszahlungen lösten die „Gründerzeit“ aus, einen beispiellosen Wirtschaftsboom. Zwar folgte darauf ein Einbruch, der „Gründerkrach“, doch die Wirtschaft erholte sich und das allgemeine Niveau blieb hoch.

Für unseren Zeitzeugen war die Welt voller Wunder. Die Eisenbahn vernetzte das Land, Elektrizität erhellte die Städte, das Automobil begann seinen Siegeszug und die deutsche Wissenschaft und Industrie waren weltweit führend. Es herrschte ein unerschütterlicher Glaube an den Fortschritt, an die Machbarkeit und an eine Zukunft, die nur noch besser werden konnte. Die Idee, dass diese stolze, wohlhabende Nation innerhalb von nur 10 bis 20 Jahren in tiefste Armut und soziales Elend stürzen könnte, wäre für diesen Menschen wohl pure Science-Fiction gewesen – unvorstellbar, absurd.

Doch genau das geschah. Der verlorene Erste Weltkrieg war der erste Schock. Die Monarchie zerbrach, und die junge Weimarer Republik war von Anfang an mit schier unlösbaren Problemen konfrontiert: die Demütigung des Versailler Vertrags, die gewaltige Last der Reparationszahlungen an die Siegermächte und eine zerrissene Gesellschaft.

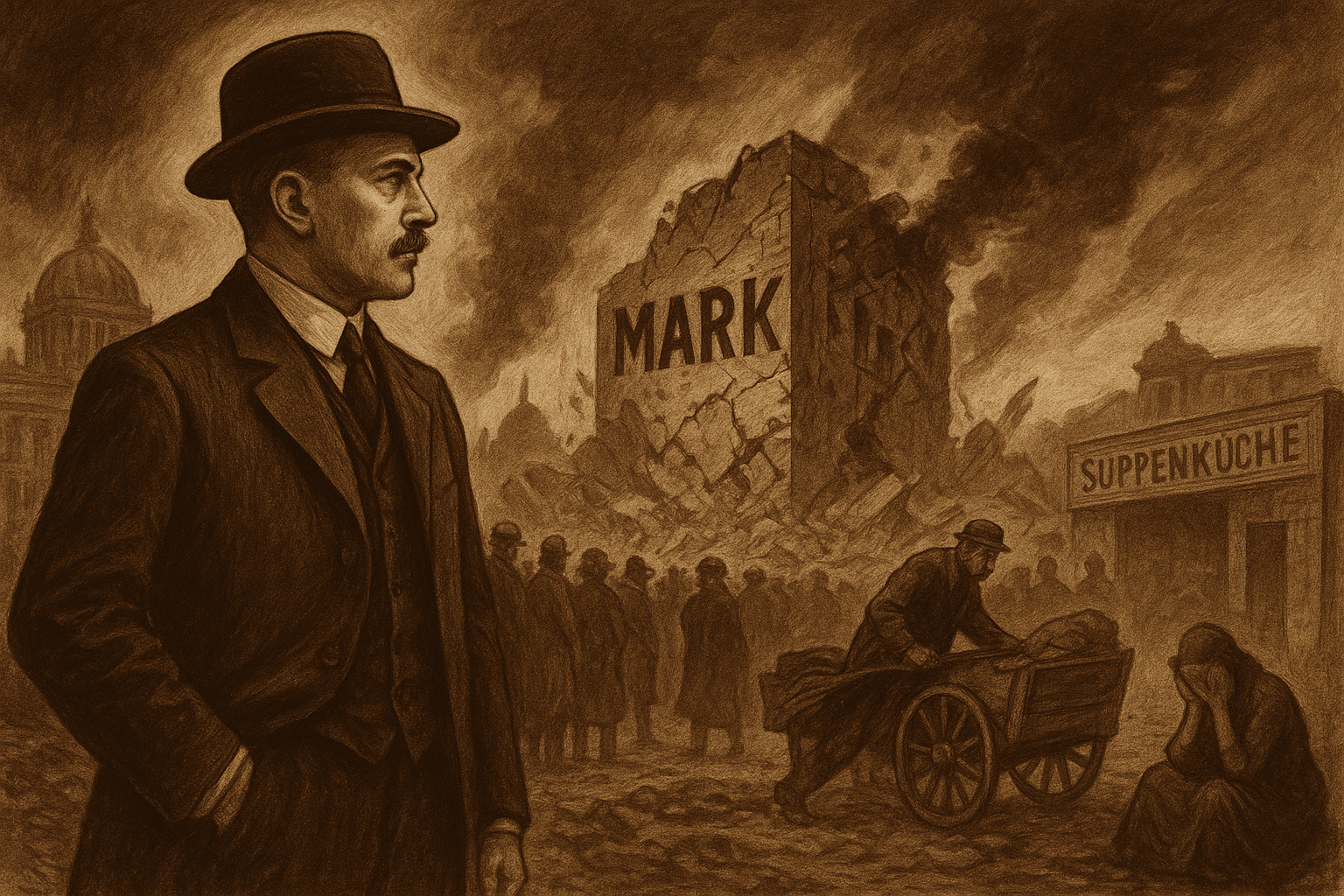

Der erste wirtschaftliche Tiefpunkt erreichte 1923 mit der Hyperinflation eine dramatische Eskalation. Der Staat druckte unentwegt Geld, um seine Schulden zu begleichen, was zu einem kompletten Zusammenbruch der Währung führte. Ersparnisse von Generationen lösten sich innerhalb von Wochen in Nichts auf. Ein Laib Brot kostete am Ende Milliarden von Mark. Wer am Morgen noch ein kleines Vermögen auf der Bank hatte, konnte sich am Abend davon nicht einmal mehr eine Tasse Kaffee kaufen. Dieses Trauma, insbesondere für den bürgerlichen Mittelstand, saß tief und zerstörte das Vertrauen in den Staat und die Wirtschaft nachhaltig.

Nach einer kurzen Phase der relativen Stabilität in den „Goldenen Zwanzigern“, die jedoch größtenteils auf ausländischen Krediten basierte, folgte 1929 der nächste, noch härtere Schlag. Der Börsencrash in New York löste die Weltwirtschaftskrise aus und traf die fragile deutsche Wirtschaft mit voller Wucht. Die amerikanische Kredithahn wurde zugedreht, die Industrieproduktion brach ein und die Arbeitslosigkeit explodierte. Millionen von Menschen standen ohne Arbeit und Einkommen da. Suppenküchen und Elendsquartiere prägten das Bild der Städte. Der soziale Abstieg war nun kein abstraktes Risiko mehr, sondern alltägliche Realität für einen großen Teil der Bevölkerung. Der Weg in die politische Radikalisierung war geebnet.

Diese historische Erfahrung wirft eine beunruhigende Frage für unsere Gegenwart auf. Auch heute leben in Deutschland Generationen, deren Eltern und oft sogar Großeltern nur den Aufschwung des Wirtschaftswunders und die darauffolgende Stabilität kannten. Die Erinnerung an flächendeckende Armut und existenziellen Mangel ist aus dem kollektiven Gedächtnis fast verschwunden.

Wir haben uns an ein hohes Niveau an Sicherheit, Konsum und sozialer Absicherung gewöhnt. Die Vorstellung, dass dieses System innerhalb eines Jahrzehnts erodieren könnte – durch eine Verkettung von globalen Wirtschaftskrisen, geopolitischen Verwerfungen, Ressourcenknappheit oder technologischen Umbrüchen – erscheint uns ähnlich fremd wie damals dem Bürger des Kaiserreichs. Doch die Geschichte ist voller Beispiele, die zeigen, dass kein Wohlstand für die Ewigkeit gebaut ist.

Der rapide Abstieg Deutschlands ist kein historischer Einzelfall.

- Argentinien galt Anfang des 20. Jahrhunderts als eines der reichsten Länder der Welt, dessen Lebensstandard mit dem Westeuropas vergleichbar war. Eine Serie von politischen Putschen, Missmanagement und Wirtschaftskrisen ließ das Land über Jahrzehnte immer wieder tief fallen und seinen einstigen Spitzenplatz verlieren.

- Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 stürzte Dutzende Millionen Menschen, die in einer industriellen Supermacht gelebt hatten, innerhalb kürzester Zeit in Armut und Chaos. Die 1990er Jahre waren für viele Russen und Bürger anderer ehemaliger Sowjetrepubliken ein Jahrzehnt des Überlebenskampfes.

- Selbst das Römische Reich, dessen Niedergang sich über einen langen Zeitraum erstreckte, erlebte Phasen wie die „Krise des 3. Jahrhunderts“, in denen innerhalb weniger Jahrzehnte die wirtschaftliche Ordnung, die Währung und die innere Sicherheit fast vollständig zusammenbrachen.

Die Geschichte lehrt uns keine einfachen, direkten Lektionen, die eins zu eins auf die Zukunft übertragbar wären. Aber sie schärft unseren Blick für Möglichkeiten, die wir in unserer saturierten Gegenwart gerne ausblenden. Die Weimarer Republik ist eine eindringliche Mahnung, dass wirtschaftliche Stabilität und sozialer Frieden keine Selbstverständlichkeit sind. Sie sind ein fragiles Gut, das durch eine unglückliche Verkettung von Ereignissen schneller zerstört werden kann, als es sich unsere auf Wachstum und Sicherheit getrimmte Vorstellungskraft erlaubt.

Die wichtigste Lehre ist daher vielleicht eine Haltung der Demut: Ein Bewusstsein dafür, dass unser heutiger Wohlstand das Ergebnis harter Arbeit vergangener Generationen und günstiger historischer Umstände ist – aber keine Garantie für eine sorgenfreie Zukunft.

Dieser Artikel wurde zuerst am 26.09.2025 veröffentlicht. Das Artikelbild ist ein Beispielbild von ChatGPT.

Quelle: Progressive Stimme - Argumente, Fakten, Quellen - https://progressivestimme.de